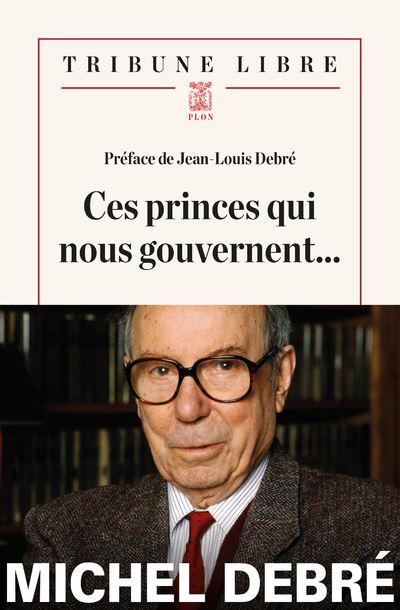

« Erreurs et abus ont déjà entraîné la France très près des abîmes où s’écrasent, avec l’honneur et la gloire d’une nation, la prospérité de l’Etat et la liberté des citoyens. Les responsables sont nos dirigeants, c’est-à-dire nos Princes. Ce sont eux qu’il faut accuser, mais c’est également à eux qu’il faut s’adresser pour leur montrer que la décadence n’est pas fatale ». Beaucoup de l’élan gaulliste de 1958 se trouve dans ces quelques lignes qui jaillissent sous la plume de Michel Debré au début de l’année 1957, en ouverture de son pamphlet, (osons le mot), Ces princes qui nous gouvernent. Se dresse le spectre d’une IVe République finissante, déjà, infirme, trahie par ses élites, par l’ensemble de ses élites, les « Princes », dans le regard de Debré, excédant largement le monde politique ; mais s’y oppose, déjà, l’espoir d’un renouveau, le refus de la décadence.

« Erreurs et abus ont déjà entraîné la France très près des abîmes où s’écrasent, avec l’honneur et la gloire d’une nation, la prospérité de l’Etat et la liberté des citoyens. Les responsables sont nos dirigeants, c’est-à-dire nos Princes. Ce sont eux qu’il faut accuser, mais c’est également à eux qu’il faut s’adresser pour leur montrer que la décadence n’est pas fatale ». Beaucoup de l’élan gaulliste de 1958 se trouve dans ces quelques lignes qui jaillissent sous la plume de Michel Debré au début de l’année 1957, en ouverture de son pamphlet, (osons le mot), Ces princes qui nous gouvernent. Se dresse le spectre d’une IVe République finissante, déjà, infirme, trahie par ses élites, par l’ensemble de ses élites, les « Princes », dans le regard de Debré, excédant largement le monde politique ; mais s’y oppose, déjà, l’espoir d’un renouveau, le refus de la décadence.

Il peut y avoir de l’éloquence dans le cri : dès 1957, l’essentiel des dites élites de la IVe République ne croît plus à l’avenir du Régime. Pierre Mendès France lui-même pronostique, avec prescience, que celui-ci traverse son « dernier hiver ». Les élections de 1956, nées de la dissolution « tactique » d’Edgar Faure, ont donné à la France une Assemblée authentiquement ingouvernable, où les fragiles coalitions gouvernementales sont régulièrement balayées par des majorités négatives, particulièrement sur la question algérienne. « Il n’y a actuellement aucune majorité pour aucune politique en Algérie », constate avec amertume Félix Gaillard, investi en novembre 1957. De fait, la loi-cadre, portée par Maurice Bourgès-Maunoury, a accouché d’un texte vide à force de marier les aspirations contradictoires et de lisser tous les saillants, au point que Bourgès lui-même concèdera que le seul mérite de son texte est d’être « quelque chose plutôt que rien ». La haute-fonction publique prépare, déjà, la transition gouvernementale : à l’automne 1956, Guy Mollet se fait remettre un Catalogue de mesures destinées à renforcer l’exécutif dont l’un des auteurs, le conseiller d’Etat Jérôme Solal-Céligny, sera l’un des rédacteurs du texte de 1958. Rue de Solférino, l’agenda du général de Gaulle se remplit de nouveau de sollicitations de visiteurs de tous bords politiques et géopolitiques, pourtant bien distants les années précédentes…

Dans la crise qui se prépare, l’heure de Michel Debré arrive. Conseiller de la République, puis sénateur d’Indre-et-Loire dès 1948, élu sous l’étiquette radicale socialiste, où comme Chaban-Delmas il était allé chercher (assez vainement) quelques vestiges du sens de l’Etat, Debré a pour lui d’avoir refusé toute compromission avec le Régime finissant. Son aversion est réelle, sincère : jamais il ne cèdera, comme Chaban-Delmas, Soustelle ou Fouchet, à l’attrait de Pierre Mendès France, et aux sirènes gouvernementales. Toujours il restera fidèle à la vision gaulliste selon laquelle la réforme institutionnelle doit être vue comme un préalable à toute action efficace. Son activité parlementaire, fournie, tend inlassablement à tenter de corriger les vices qu’il distingue dans le Régime, et particulièrement sa propension à neutraliser le pouvoir exécutif. Il est également des grandes batailles des parlementaires gaullistes, particulièrement celle contre la Communauté européenne de défense, avant de fustiger une politique algérienne qu’il juge hasardeuse et faible.

Mais la publication des Princes qui nous gouvernent amorce incontestablement la fin du Régime, comme si les « délices et poisons » du système avaient corrompu les esprit (« Institutions dépassées, mœurs révolues »), dissout la volonté des élites, politiques, certes (dans ce domaine, l’appartenance au parti radical d’Edouard Herriot a sans doute été un point d’observation incomparable), mais aussi intellectuelles, religieuses, administratives : ce point doit particulièrement toucher le conseiller d’Etat, qui rédigea à la Libération les statuts des Instituts d’études politiques et ceux de l’Ecole nationale d’administration. Si les adversaires sont « ceux qui ont placé leur carrière dans le maintien de la faiblesse nationale, soit pour en vivre, soit pour préparer la révolution », l’espoir d’en voir d’autres « être à la hauteur des circonstances et de leur devoir » n’a pas disparu. De fait, le retour du Général, en juin 1958, sera dominé par une synergie, un équilibre retrouvé entre la direction politique stable et assurée et la compétence technicienne propre à l’administration française. Michel Debré en sera un homme clé, comme garde des Sceaux, d’abord, mettant en œuvre en quelques mois une réforme de la carte judiciaire devant laquelle même Poincaré avait reculé, avant d’être le Premier ministre des grandes initiatives originelles du premier mandat.

A lire Michel Debré, on pourrait le suspecter d’antiparlementarisme, du moins d’hostilité viscérale aux parlementaires qu’il a côtoyés. On ferait erreur. Parlementaire depuis 1948, admirateur du modèle anglais, au point de défendre en 1958 un scrutin majoritaire à un tour, Michel Debré ne dispose pas, en janvier 1959, d’une majorité absolue de gaullistes. Sa majorité est composite, s’appuyant sur les Indépendants, et s’il refuse le « gouvernement d’Assemblée », il n’en est pas moins capable de bâtir des majorités, et d’entretenir un dialogue avec les oppositions. Gaston Monnerville mentionne ainsi dans ses mémoires l’habitude de Debré de le consulter chaque semaine sur les grands sujets du moment, dans un dialogue confiant [1]. Un article de Pierre Viansson-Ponté pour le Monde à la fin de la session parlementaire de l’été 1960 note ainsi que « Il faut rendre cette justice à M. Debré qu’à l’intérieur de la marge qu’il laisse aux Assemblées il a su aménager avec plus d’habileté que lors des précédentes sessions les relations du gouvernement avec les élus ». Il faut se souvenir de ses mots devant le Conseil d’Etat, présentant le texte de 1958, le 27 août : « Pas de régime conventionnel, pas de régime présidentiel, la voie devant nous est étroite, c’est celle du régime parlementaire ».

En somme, il faut remettre le Parlement à sa place, à sa juste place, sans le négliger ou le mépriser : les outils du Parlementarisme rationalisé servent à poser le cadre de ce dialogue. Il faut aussi, le scrutin majoritaire est là pour cela, que ce Parlement soit l’expression de la volonté de la Nation, et non un instantané tentant vainement de ressembler au pays dans ses contradictions et ses clivages. La Ve République est, évidemment, née de la vision, des interprétations, des initiatives du général de Gaulle. Elle est également née des excès du Parlementarisme, de l’immobilisme dans lequel il a conduit la France, et du dégoût, de la colère qu’avaient fini par en concevoir des hommes qui n’étaient pas tous gaullistes, loin s’en faut. Michel Debré fut leur voix la plus éloquente. C’est pourquoi le relire aujourd’hui, et écouter la présentation qu’en donne Jean-Louis Debré, à l’origine de cette réédition, est plus qu’utile, nécessaire.

Frédéric Fogacci

Directeur des études et de la recherche

Fondation Charles de Gaulle

[1] Cf. Gaston Monnerville, Vingt-deux ans de Présidence, Paris, Le Cherche-Midi, 1980, rééd 2003