EISENHOWER. LE CHEF DE GUERRE DEVENU PRÉSIDENT

d’Hélène HARTER

Éditions Tallandier, Paris / Ministère des Armées, 2024, 508 pages

Palais de l’Elysée, 8 août 1962. Charles de Gaulle et Madame reçoivent à déjeuner l’ex-président des Etats-Unis Eisenhower et son épouse. Au moment du café, on passe dans le salon d’argent : « On l’appelle ainsi à cause de la couleur de ses lambris et de sa tapisserie, explique le Général. C’est là, sur cette table, que Napoléon Ier a signé son abdication, la seconde, le 22 juin 1815, quatre jours après Waterloo. C’est le seul acte vraiment historique dont l’Elysée ait été le théâtre. On aurait pu rêver mieux ». Il ajoute, après un silence : « le mois de juin a rarement été favorable à nos armes. Mais avec vous, dit-il gracieusement à Eisenhower, juin est redevenu favorable ». Eisenhower répond du tac au tac : « et avec vous, juin est redevenu un bon mois pour l’honneur de la France » [1].

Palais de l’Elysée, 8 août 1962. Charles de Gaulle et Madame reçoivent à déjeuner l’ex-président des Etats-Unis Eisenhower et son épouse. Au moment du café, on passe dans le salon d’argent : « On l’appelle ainsi à cause de la couleur de ses lambris et de sa tapisserie, explique le Général. C’est là, sur cette table, que Napoléon Ier a signé son abdication, la seconde, le 22 juin 1815, quatre jours après Waterloo. C’est le seul acte vraiment historique dont l’Elysée ait été le théâtre. On aurait pu rêver mieux ». Il ajoute, après un silence : « le mois de juin a rarement été favorable à nos armes. Mais avec vous, dit-il gracieusement à Eisenhower, juin est redevenu favorable ». Eisenhower répond du tac au tac : « et avec vous, juin est redevenu un bon mois pour l’honneur de la France » [1].

Avec cet ouvrage dont la lecture s’impose, Hélène Harter vient combler une étonnante lacune dans la production francophone des biographies des grands Américains du 20e siècle. Professeur d’histoire contemporaine de l’Amérique du Nord à l’université Paris 1, l’auteur avait déjà trouvé son lectorat avec, notamment, un Pearl Harbor dont nous avions rendu compte précédemment. Elle nous propose aujourd’hui de découvrir un illustre inconnu « coincé » entre deux mythes : Roosevelt (pour lequel il travailla efficacement à construire la victoire de 1945) et Kennedy (à qui il livra un pays à l’apogée de sa puissance et pas encore englué dans la « sale guerre » du Vietnam). Le texte, puisant aux meilleures sources anglo-saxonnes et d’une lecture agréable, s’articule en trois grandes parties : avant 1939, de 1939 à 1945, après 1945.

Au vu de son milieu, rien ne prédestinait Eisenhower à embrasser le métier des armes et à accéder à la Maison Blanche. Ses parents, par conviction religieuse, étaient pacifistes et personne avant lui n’avait fait carrière dans l’armée depuis l’arrivée du premier Eisenhauer (avant américanisation) en Amérique du Nord en 1741. Son entrée à West Point en 1911 n’avait donc rien d’une trajectoire familiale à l’inverse de son ami Patton. Il n’était pas non plus de ces patriciens cultivés de la côte Est à la manière de la dynastie Roosevelt ou de la tribu Kennedy. Son père et sa mère étaient des pionniers mennonites fervents installés à Abilene, Kansas, lecteurs assidus de la Bible, ni pauvres ni riches. Joueur passionné de football avant une méchante blessure au genou qui le dérangera sa vie entière, ne rechignant pas au travail agricole, pas ostensiblement politisé et convaincu que Dieu protège l’Amérique : tous ces éléments constitutifs d’une jeunesse born in USA s’assembleront à merveille pour faire de lui en 1952 le candidat idéal à la présidence des Etats-Unis. Acclamé par 3 millions de personnes en juin 1945 à New York, il déclarera avec le plus grand naturel : je ne suis qu’un simple fermier du Kansas qui a accompli son devoir (cité page 251). Ajoutons à cela un abord facile, un regard franc et un sourire mettant à l’aise : beaucoup d’Américains seront séduits.

A son immense regret, il n’obtint jamais de commandement opérationnel en situation de guerre, ni en 1914 au Mexique, ni en 1918 en France. Mais ses chefs successifs furent tous marqués par ses qualités d’organisateur et son sens de la diplomatie. Dès lors, il traça une route originale dans une institution à laquelle le pays n’accordait pas l’importance qu’on lui connait aujourd’hui (en 1939, l’US Army était considérée comme la 19e armée du monde…). Il travailla fructueusement avec d’éminentes personnalités : pour le général Pershing dans les années 1920 et pour le général Mac Arthur aux Philippines entre 1935 et 1939 avec lequel (mais souvent seul) il mit sur pied une première armée locale, s’attirant des éloges du chef d’Etat Manuel Quezon et, du coup, la rancœur de son supérieur… Ni isolationniste, ni « va-t-en guerre », il avait exercé, à la veille de 7 décembre 1941, des responsabilités d’un niveau supérieur d’un voire deux grades au-dessus des siens. En 1939, il fut nommé lieutenant-colonel et affecté à Washington ; au tableau d’avancement, il pouvait espérer quitter l’armée vers 1950 avec le grade de colonel…

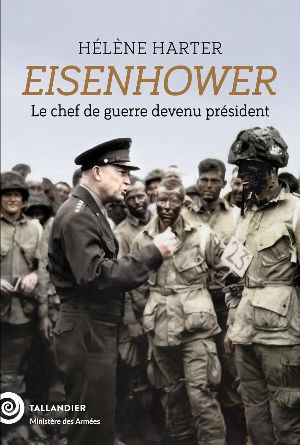

Avec la seconde guerre mondiale, l’homme qu’on n’attendait pas allait devenir celui que tout le monde connaîtrait. Repéré par le général Marshall qui lui offrit avec l’aval de Roosevelt d’immenses opportunités et par là même d’écrasantes responsabilités, Eisenhower s’imposa avec brio. Au prix d’une énorme consommation de café et de tabac, il sut organiser la victoire sur le front de l’Ouest en faisant l’unanimité tant auprès de ses troupes (qu’il visitait aussi souvent que possible, en atteste la photo de couverture du livre prise avec les parachutistes de la 101ème Airborne le 5 juin 1944) que des chefs politiques et militaires alliés (à l’exception de Montgomery, qui de toute façon ne s’entendait avec personne). Solidement entouré par ses pairs (les généraux Gerrow, Bradley, Clark, Bedell Smith et Patton) avec qui les relations étaient anciennes et bonnes car franches, soutenu par l’affection des siens (son épouse Mamie, restée au pays, son frère Milton à Washington, son fils John cadet à West Point et … sa secrétaire-chauffeur Kay Summersby – la rumeur en fit à tort sa maîtresse mais néanmoins d’intenses sentiments les reliaient), Ike fut d’abord l’organisateur d’une stratégie qu’il désapprouvait, celle des fronts périphériques : l’Afrique du Nord, la Sicile et l’Italie entre 1942 et 1944. Cette concession de Roosevelt à Churchill, coûteuse en temps, en hommes et en matériel, permit néanmoins d’aguerrir ses combattants et d’affiner son savoir-faire en vue de la grande affaire, le débarquement de Normandie, qui demeurera sa « plus belle heure ». C’est aussi en exécutant fidèle des consignes de son président qu’il traita le général de Gaulle avec méfiance jusqu’à la libération de Paris. Le sang-froid et la technicité qu’il montra en toute circonstance, et notamment pendant la bataille des Ardennes, furent reconnus par des promotions successives et l’accumulation des décorations américaines et étrangères, sans pour autant le griser : il refusa en juin 1945 la medal of honor – la plus haute distinction militaire des Etats-Unis – car il n’avait jamais combattu les armes à la main. A l’issue de la guerre, il incarnait la victoire bien davantage que le président Truman, Mac Arthur ou Nimitz. Que faire, une fois les ennemis vaincus ? En ce début de l’été 1945, il ne se pense que comme un soldat et attend sa prochaine affectation (page 252). En fait, c’est une autre aventure qui va s’offrir à lui à compter du 20 janvier 1953, comme président des Etats-Unis.

Avec la fin des hostilités contre l’Axe, Eisenhower fut petit à petit « démobilisé ». Truman l’avait nommé chef d’Etat-major de l’armée de terre en novembre 1945 puis confirmé dans ses 5 étoiles en avril 1946 : sa carrière s’achevait, selon ses propres mots, « perdu dans le Pentagone ». Le successeur de Roosevelt ne l’aimait pas, enviait sa popularité et redoutait qu’il ne se présentât contre lui. Eisenhower, ayant quitté le service actif en 1948, tenta de se réinventer en rédigeant ses mémoires (sa Croisade en Europe lui rapporta un demi-million de dollars !) puis en présidant l’université de Columbia (où, à défaut de s’intégrer à ce « tout petit monde », il constitua un solide carnet d’adresses). Mais sous la pression des événements (blocus de Berlin, prise de pouvoir par Mao et bientôt guerre de Corée), Truman n’eut d’autre choix que de le rappeler pour une dernière mission européenne militaire : mettre l’OTAN sur les rails en qualité de SACEUR (Suprem Allied Commander Europe), basé à Paris, tâche dont il s’acquitta honorablement au cours de l’année 1951. Ce dernier épisode acheva à ses yeux de confirmer qu’une nouvelle guerre, Froide, battait son plein et que les belles paroles entendues lors de sa prestigieuse « visite Potemkine » de l’URSS, au pays du frère d’arme Joukov, en août 1945, ne valaient rien. En 1952, approché par la minorité modérée du GOP, il ne refusa pas que son nom fut testé aux primaires républicaines car il se considérait comme bien meilleur que les autres candidats. Il transposa aisément son habitude de commander et de livrer bataille en temps de guerre à un contexte électoral de temps de paix. Il se proclama candidat du « milieu de la route », chargea son colistier Richard Nixon d’attaquer le rival démocrate comme trop mou face à la menace « rouge » (ce qui conforta la droite) mais ne s’afficha jamais avec McCarthy (ce qui rassura les démocrates modérés). Un dessin animé des studios Disney (I like Ike – visible sur youtube), un slogan simple (Time for a change) et quelques bons mots (Mamie n’arrête pas de me harceler avec le coût de la vie. Encore une raison qui me fait dire qu’il est temps de changer les choses – cité page 294) propulsèrent à Washington celui qui, comme le Mister Smith de Frank Capra, n’avait jamais été élu à rien auparavant.

Ses années à la présidence ne furent pas moins riches en problèmes que celles de ses prédécesseurs et de ses successeurs. A l’extérieur, il géra les nombreuses tensions avec l’URSS : en Asie orientale avec la guerre de Corée (qu’il solda avec succès mais seulement à court terme), la défaite française en Indochine et le début de la question taïwanaise ; au Moyen Orient avec la crise de Suez, la destitution de Mossadegh en Iran et l’appui au président Chamoun au Liban ; en Amérique latine avec la destitution (encore !) de Jacobo Arbenz au Guatemala et la prise de pouvoir de Castro à Cuba ; en Europe avec ses révoltes et ses espions qui venaient du froid, de Berlin ou Budapest. Le général en chef habitué aux opérations combinées et aux débarquements mettant en jeu des moyens pharaoniques s’habitua facilement aux coups tordus de la CIA. Et quand les Américains découvrirent la terreur nucléaire dans une course mortifère aux armements avec les « Soviets » et leurs spoutniks dont on craignait qu’ils n’expédiassent des missiles depuis l’espace, Eisenhower créa la NASA. Enfin, il inaugura les rencontres au sommet en accueillant Khrouchtchev à la Maison Blanche le 16 septembre 1959. A l’intérieur, il fallut bien commencer à regarder en face la situation des Noirs, au minimum parce que la ségrégation sudiste alimentait la propagande soviétique. Eisenhower, personnellement heurté par le sort réservé aux afro-américains, engagea le pays dans la déségrégation là où il le put, c’est-à-dire dans les domaines relevant directement de l’Etat fédéral, comme l’armée. Et il agit indirectement là où il n’avait pas constitutionnellement la main, à l’échelle des Etats, par exemple à Little Rock en 1957. Il ne chercha pas à en tirer un quelconque profit politique ou médiatique, quand bien même il reçut dans le bureau ovale les leaders des droits civiques, dont le pasteur King. Il redoutait en effet qu’une action contraignante du pouvoir central ne raviva les feux mal éteints de la guerre de Sécession dont la mémoire demeurait vivace. Quant à l’économie, en plein boom, elle ne fut jamais un souci aux premières heures du rock’n roll, des drive-in et des fast food : entre 1950 et 1960, le PNB du pays passa de 355 milliards de dollars à 488 (cité page 394). Réélu facilement, il dut néanmoins affronter des accidents de santé qui firent inévitablement se poser la question de « l’âge du capitaine », d’autant que les nécessaires périodes de convalescence s’allongeaient et qu’il se reposait en jouant très souvent au golf. C’est pourquoi Kennedy disposa « d’un boulevard » et que le successeur d’Eisenhower ne fut pas, contre de nombreux pronostics, le vice-président Nixon (que JFK ridiculisa en débat télévise). Au milieu de cette activité tourbillonnante, il modernisa efficacement le fonctionnement de la Présidence à l’aune de son expérience de chef de guerre. Hélène Harter dévoile un Eisenhower travailleur, au fait de ses dossiers, entouré d’une équipe d’hommes de confiance plutôt efficaces et à qui il déléguait l’exécution une fois ses décisions prises : il se plaisait à citer la phrase du général prussien Von Moltke la centralisation est le refuge de la peur (cité page 344). Il en est resté, dans les techniques de management grand public, la fameuse « matrice d’Eisenhower ».

Ike prononça son dernier discours sur l’état de l’Union le 17 janvier 1961. De manière prémonitoire, et peut-être un peu paradoxale, il adressa une mise en garde au peuple américain sur la place grandissante du complexe militaro-industriel : nous avons été obligés de mettre en place de façon permanente une industrie de l’armement à grande échelle. (…) Chaque année, nous consacrons à la sécurité militaire un budget supérieur au revenu net de la totalité des entreprises américaines. (…) Nous devons donc nous garder de toute influence injustifiée du complexe militaro-industriel, qu’elle ait été souhaitée ou non (cité page 400). Ses dernières années furent marquées par des voyages et la rédaction de ses mémoires de président, avant que la maladie ne l’emporte le 28 mars 1969. La Washington Post le salua comme l’Américain le plus populaire de sa génération (cité page 433). Conformément à sa demande, il fut mis en terre dans le cercueil règlementaire de l’US Army à 80 dollars, revêtu de l’uniforme standard, avec ses 5 étoiles.

En définitive, via ce portrait du général président, Hélène Harter nous invite à une traversée de l’histoire des États-Unis entre 1890 et 1970, époque perçue (à tort ou à raison) comme l’âge des bons sentiments, avant « l’innocence perdue » (Neil Seehan) dans les rizières du Vietnam, les sables de l’Irak et les montagnes de l’Afghanistan. Eisenhower, incarnant cette époque, demeure populaire dans la mémoire nationale : le centenaire de sa naissance en 1990 donna lieu à un hommage unanime des sénateurs des deux partis. Nul doute que cette biographie mérite de rejoindre, dans toute bibliothèque digne de ce nom, celles de Roosevelt et Kennedy (André Kaspi), Truman (Yves-Henri Nouailhat), Johnson (Jacques Portes et Romain Huret), Nixon (Antoine Coppolani) et Reagan (François Coste). In fine se permettra-t-on de lancer un appel à madame Harter concernant les présidents américains du 20e siècle : Jimmy Carter, Georges Bush père et Bill Clinton attendent leur biographe…

Franck ROUBEAU

[1] Alain PEYREFITTE, C’était de Gaulle, Paris, Gallimard, Quarto, 2002, page 320